住職の法話 第24回 八正道

本題に入る前に申し上げますが私の教学の師匠であります○○先生からは常に宮本君仏教用語を使うのやめなさいとお叱りを受けています。にも拘らず自分の浅学非才を隠蔽するために、また格好つけるために仏教用語を連発してしまうダメな私です。

仏教用語はとても危険なものなのです。つまり仏教用語は誤解を生み出す元なのです。それの代表格が「他力本願」ですね。何度も申しますが他力とは他人の力では無く自力つまり自分の力、人間の力に対して阿弥陀さまの力を指しています。

他人頼みではなく、阿弥陀さま頼みが他力本願の本当の意味です。

一応私も仏教用語の危険は理解はしているつもりです。なので、仏教用語使う時はなるべく分かりやすくその意味を解説して次に進んでいるつもりです。そこでもし意味不明の仏教用語が飛び出してしまったときにはいつでも質問して頂きたいと思います。ご迷惑をお掛けします。

さて、しかし本日は八正道(はっしょうどう)の話ですから仏教用語は最小必要限飛び出します。

さて、八正道はお釈迦さまが説いた教えの根幹をなすものです。

但しその前に四諦(したい)と言う教えを理解してもらわねばなりません。

簡単に言うと四諦とは苦を取り除く方法です。まぁ、人間の苦を取り除くためにお釈迦さまがお説きになった四つの方法と言う意味です。これは段階的に「苦」を滅する方法です。

①苦諦(くたい)は苦しみの本質は何かを考えると言う事。

②集諦(じったい)は苦諦で明らかになった苦しみの本質の原因を考える事。

③滅諦(めったい)は原因が集諦で明らかになった訳だから、原因が判ればそれを滅する方法が判ると言う事。

④道諦(どうたい)道諦とは滅諦で明らかになった苦を滅する方法を実践すると言う事。

以上の四つの行程により人間の苦しみを滅すると言う教えです。

まぁ、難しいですけどね。

その道諦の具体的な実践方法が八正道なんです。八つの正しい実践方法です。これは釈尊の中道の具体的内容と言われています。

ちょっとズルをして、八正道をAIに聞いてみました。

「八正道(はっしょうどう)とは、仏教において涅槃(ねはん)という悟りの境地に至るための具体的な8つの実践的な指針です。具体的には、「正見(正しい見解)」「正思(正しい思惟)」「正語(正しい言葉)」「正業(正しい行い)」「正命(正しい生活)」「正精進(正しい努力)」「正念(正しい思念)」「正定(正しい精神統一)」を指し、これら全てをバランスよく実践することが重要とされています。 」

さて、ややこしくなるので八正道のなかの一つ、正見(しょうけん)だけ覚えて下さい。文字通り正しくものを見ると言う事です。

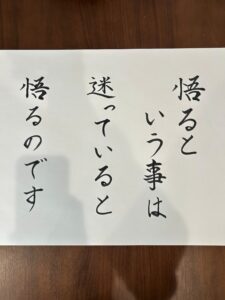

しかし、私たちは正見ということが実はとても難しいのです。

何故なら人間は常に物事を恣意を持って見てしまうからです。つまり、自分に都合の良い解釈をしてしまうという事です。

ひと昔前の親の考えは子供をいい学校に入れていい会社に入ってもらい高収入になるように子供を育てる、ですよね。

もちろん親からすればそれは子供への愛情とも言えますが、事実はそれでいいんでしょうか?答えは自ずと出ますね。

有名なオチがありますよね、子供が親になんでいい学校に入るのかと次々に質問して最後は立派な人間になる為という答えに、さらになんで立派な人間になるかと聞かれた親は死んだ時に花輪がたくさん出るような立派なお葬式が出せるからと答えてしまう話です。

すべてにおいて、これは正しくものを見ているのかどうかを自問自答しながら検証しながら次に進まなければなりません。まなこの曇りを払拭して、物事の本質を見極めて行動したいものです。

別の例を挙げると、地位や名誉や財産といったものに対する欲求や、物質的なものに対する欲求は、たとえ手に入れても、満足が長続きしないものです。

そして、追い求めれば追い求めるほど、際限なく欲求は膨らんでいき、いつまでたっても満足できないかもしれません。

もし自分が、満足が長続きしないような種類のものを追い求めていて、それによっていつまでも満足できずに、自分は悩み苦しんでいるのだと気付くことができたならば、どうするのがよいでしょうか。

それ以上追い求め続けるよりも、ある程度のところで現状に満足したり、今あることに感謝することのほうが、悩み苦しみを和らげることにつながるかもしれません。

皆さんがこのような仏教的な感覚を身につけていただければ、皆さんの「生きづらさ」は必ず軽減すると思います。

さて、いつものようにお念仏しましょう。なんまんだぶ、なんまんだぶ、なんまんだぶ 合掌